現代社会では、生涯を通じて5人に1人が心の病気にかかると言われています。

また、厚生労働省の調査結果によると、令和2年11月1日から令和3年10月31日までの1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休職した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は、10.1%となっています。

このようなデータからも、どの企業においても、社員がメンタルヘルス不調となる可能性は否定できません。

メンタルヘルス不調となった社員への対応を間違えると、その社員から損害賠償請求されるリスクがあります。

そのため、メンタルヘルス不調を抱えた社員への対応について、休職を中心に解説します。

1 私傷病休職とは?

メンタルヘルス不調を抱えた社員への対応として、まず思い浮かべるのはその社員を休職させることだと思います。

現在では、ほとんどの企業の就業規則で休職制度が定められており、その休職事由として「私傷病により一定期間就労できないこと」が挙げられています。

しかし、この私傷病休職制度は、労働基準法等の法律で定められているものではありません。

そもそも、社員が私傷病により長期間就労できないことは、社員の労働契約上の債務不履行であり、解雇事由になります。

しかし、私傷病により長期間就労できないからといって直ちに解雇すると、社員にあまりにも酷であることから、解雇を猶予する措置として私傷病休職制度が設けられています。

そのため、私傷病休職制度は、労働基準法等の法律により定められているものではなく、あくまで企業が任意に設けている制度です。

私傷病休職制度がこのような位置づけであることから、私傷病休職制度を設けるか否かということや、私傷病休職制度の内容は、企業が自由に決めることができるということになります。

2 私傷病休職制度はどのような内容にすれば良いのですか?

⑴ 私傷病休職制度の適用対象者は誰にする?

フルタイム・無期雇用労働者だけでなく、短時間・有期雇用労働者も私傷病休職制度の適用対象者とする必要があるかということを検討する必要があります。

短時間・有期雇用労働者がメンタルヘルス不調により長期間就労できないのであれば、退職・解雇として他の人を雇いたいというのも自然な考えです。

ここで、短時間・有期雇用労働者には私傷病休職制度を適用しないとすることは、フルタイム・無期雇用労働者との差を設けることになるため、不合理な待遇や差別的な取扱いに当たらないかが問題となります(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条、第9条)。

この問題については判断した裁判例がありませんので、明確なことは言えません。もっとも、フルタイム・無期雇用労働者の場合は、長期間にわたる継続的な契約関係における一時的な債務不履行であるのに対して、短時間・有期雇用労働者の場合は、一時的な債務不履行とはいえないことが多いといえます。このことからすれば、短時間・有期雇用労働者を私傷病休職制度の適用対象者から外すことも、認められる場合があると考えられます。

⑵ 私傷病休職期間中の賃金は支払わなければならない?

私傷病休職の期間は、労働契約が続いていますが、社員側の理由により労務提供がなされていない状態になります。

そのため、ノーワーク・ノーペイの原則により、私傷病休職中は賃金を支払う必要がないということになります。

私傷病休職制度を規定する就業規則等でも、私傷病休職中は無給とすることを明記しておき、私傷病休職期間中も賃金や休業手当が支給されるなどと社員に誤解されないようにしておくことをお勧めします。

なお、私傷病休職している社員は、条件を満たせば傷病手当金を受給することができますので、私傷病休職期間中は、この傷病手当金を生活費や社会保険料の支払いに充てることになります。

⑶ 試し出勤制度とは?

最近では、試し出勤制度を導入している企業が増えており、厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」 でも紹介されています。

試し出勤制度と呼ばれているものにも様々なものが含まれていますが、ここでは、「休職期間中に通勤させて職場付近で自由に過ごさせたり(業務はさせない)、通常業務とは異なる軽作業をしてもらったりすること」を、試し出勤と呼びます。

この試し出勤制度は、企業にとって、社員の復職可否を判断する材料になるという点で、とても有用な制度です。

また、試し出勤期間中は、業務をさせずに指揮命令下に置かないため、賃金を支給する必要もありません。

なお、試し出勤復職後に短時間勤務をさせるリハビリ勤務と、休職期間中に行う試し出勤制度は、明確に区別する必要があります。

⑷ 休職期間の延長は定めておくべきですか?

休職期間も企業が自由に設定することができます。

この休職期間を定める際に、休職期間を延長できることもあわせて定めておくことが重要です。

例えば、復職の可否は休職期間中に判断しなければなりませんが、休職期間満了の直前に復職の申出がなされた場合には、復職の可否を十分に検討することができなくなってしまいます。このような時に、休職期間を延長できることが定めてあれば、1ヶ月休職期間を延長して、試し出勤をさせながら復職の可否を検討することもできます。

なお、休職期間については、6ヶ月~1年間とする企業が多いようです。

⑸ 休職と復職を繰り返す社員への対策はありますか?

メンタルヘルスは回復(寛解)することはあっても、完治することがない(再発しやすい)という性質があると言われています。

そのため、休職期間満了時には回復して復職できた場合であっても、再びメンタルヘルスに不調をきたしてしまうことがあります。

そのような場合には、再び休職させることになりますが、休職の回数や期間に制限を設けておかなければ、休職と復職を繰り返すことで在職し続けることができてしまいます。

そこで、復職から一定期間内に同じ私傷病により再度休職する場合には、休職期間を復職前の休職期間と通算することを定めておくことが重要です。

⑹ 休職期間満了時に休職事由が消滅していない場合は自動退職ですか、解雇ですか

休職期間満了時に休職事由が消滅していない(私傷病が治癒していない、復職できない)場合には、退職してもらうことになります。

その方法として、自然退職とする場合と解雇とする場合があり、企業はいずれかを選択して就業規則等で定めておきます。

もっとも、解雇とする場合には、解雇予告手当(労働基準法20条)を支給しなければならなくなったり、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の対象となったりします。

このような点からすると、休職期間満了時に私傷病が治癒していない場合には、自然退職とすると定めておく方が良いでしょう。

3 メンタルヘルス不調が疑われるけれども受診しない社員を休職させることはできますか?

勤務状況や職場での言動からメンタルヘルス不調が強く疑われるにもかかわらず、本人に病識がなく、受診命令にも従わないことがあります。

最終的にその社員が受診せず、診断書を取得できない場合には、私傷病であることを前提とすることができない(休職事由がない)ため、休職制度を利用すること(休職命令を出すこと)はできません。

この場合には、疾患によらない問題行動(勤務態度不良など)として、注意指導をしていくほかありません。

また、受診命令は業務命令であるため、これに従わなかった場合にはそのこと自体が懲戒処分の対象となり得ます。

4 メンタルヘルス不調の社員を休職させずに解雇することはできますか?

私傷病休職制度は、解雇の猶予措置であるということからすれば、その企業に私傷病休職制度がある以上は休職させるべきであって、休職させることなく解雇した場合には、解雇が無効になるリスクが高くなります。

これは、休職させないことで直ちに解雇が無効となるわけではなく、解雇権濫用法理の枠組みの中で判断されることとなり、休職させずに解雇したことが社会通念上相当であると認められないことから、解雇権濫用として解雇が無効となると考えられます。 判例でも、精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神科医による健康診断を実施するなどして休職等の処分を検討するなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく直ちに融資退職の懲戒処分を行うことは適切ではない旨を述べています(ヒューレット・パッカード事件(最高裁平成24年4月27日判決労判1055号5頁) )。

もっとも、回復の見込みがない場合には、解雇の猶予措置であるという私傷病休職制度の趣旨に合わないため、例外的に休職させることなくした解雇が有効となることがあります(岡田運送事件(東京地裁平成14年4月24日判決労判828号22頁)参照)。

5 休職期間中の対応はどのようにすればいいですか?

休職期間に入ると、業務上の必要性がなくなるため、休職した社員とのやり取りを全く行わない企業もあります。

しかし、休職期間満了時までにやり取りをしていない場合に、社員から提出された診断書だけで復職の判断をすることは難しく、判断を誤ってしまうかもしれません。

そのため、診断書が出てくるまで待つなど企業から一切連絡を取らないという消極的な対応は好ましくありません。

例えば、数か月に1回は人事担当者と面談を行い、その時点の診断書を提出してもらうことが考えられます。

また、休職期間満了前には、期間満了時の取扱いなどについての連絡文書を休職者に送付することも考えられます。

さらに、復職の判断を適切に行うという観点からも、休職している社員に産業医との定期的な面談をしてもらったり、主治医から定期的に診療情報の提供を受けたりすることも大切です。

このような対応により休職している社員と継続的にかかわることで、社員の状態を把握して、復職の判断材料とすることが有用と考えます。

6 復職可否の判断はどのようにすれば良いのですか?

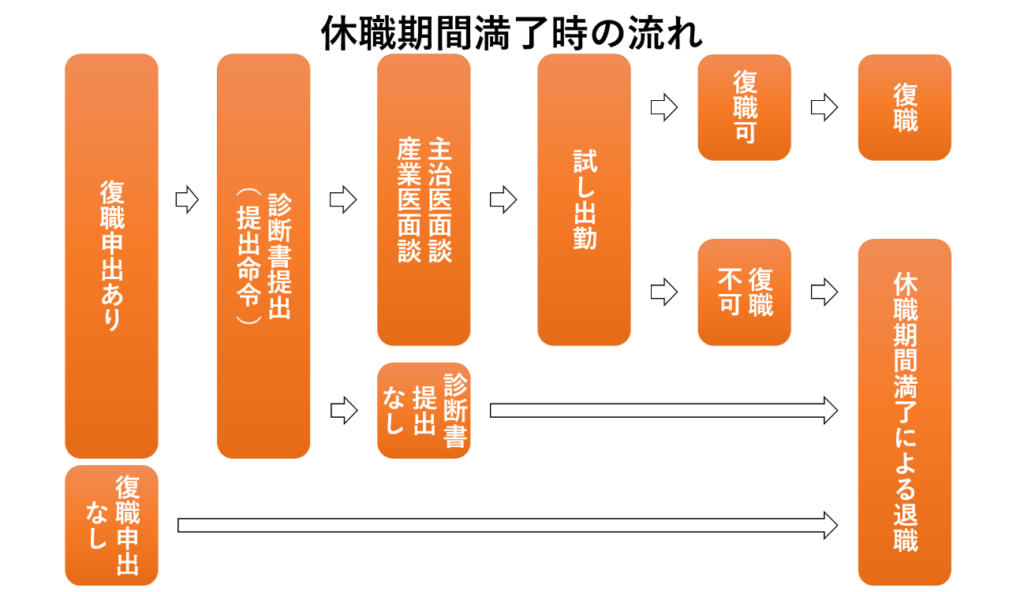

⑴ 休職期間満了時の流れ

休職期間が満了する場合、社員を復職させるか、または自然退職(解雇)させるかを判断しなければなりません。

休職期間満了時の具体的な流れは、以下の図のとおりです。この流れを前提として、注意すべき事項を解説します。

⑵ 主治医と産業医の協力を得ることが重要!

復職の可否を判断するのは、企業です。そのため、休職期間満了前に社員から主治医の診断書が提出されたとしても、直ちに復職可の判断をしなければならないわけではありません。

特に、主治医が本人との面談で得られた情報のみに基づいて診断書を作成している場合には、本人の業務内容を適切に認識していなかったり、本人の意向に引きずられて復職可能と診断していたりすることもありえます。

そのため、企業が診断書を作成した主治医に面談して直接話を聞いたり、情報提供を依頼したりして、診断書の内容を確認する必要があります。

また、産業医の意見も参考にすることができます。産業医は、主治医に比べて、企業の業務内容を把握していることが多いため、本人に受診させたうえでの産業医の意見は、主治医の診断書に優先することがあります。

⑶ 主治医の意見と産業医の意見が割れた場合にはどのように考えれば良いですか?

主治医と産業医の双方に意見を求めた場合によくあるのは、主治医は復職可の意見であるけれども、産業医は復職不可の意見となることです。

この場合に企業が復職不可と判断して退職させたため裁判となることが良くありますが、このような裁判では、継続的に診察して本人の状態をよく把握していることから、主治医の診断が尊重される傾向にあります。

もっとも、主治医は本人の業務を理解していなかったり、本人の復職希望を重視して復職可の診断書を作成したりすることもあります。

そのため、産業医が本人との面談を複数回行い、主治医よりも産業医の方が適切に事情を把握しているといえる場合には、産業医の診断が優先されることもあります。

この点に関する裁判例として、コンチネンタル・オートモーティブ(仮処分)事件(横浜地裁平成27年1月14日決定労判1120号94頁)を紹介します。

この裁判例では、休職期間満了日後も自宅療養が必要である旨の診断書が提出された後に、就労可能とする診断書が提出されましたが、企業は復職不可と判断し退職扱いしたことの適法性が争点となりました。裁判所は、後から提出された就労可能とする診断書は、本人の強い意向によるものであり医学的な理由によるものではないと判断しました。

⑷ 休職者が診断書を提出しない場合はどのように対応すれば良いですか?

休職している社員に対して、休職期間満了日が近づいていることから診断書の提出を求めても、その社員から診断書が提出されないことがあります。

本人は復職を希望しているけれども復職可の診断書を主治医が作成してくれず、企業に提出できないことなどが理由と思われます。

このように、休職期間満了日までに診断書が提出されない場合には、復職の要件である治癒があったと判断することができないため、自然退職または解雇となります。

これは、休職制度が解雇の猶予措置であり休職期間満了により退職となることが原則であるということなどから、休職している社員が復職可能であることを立証しなければならないと考えられていることが理由です(伊藤忠商事事件(東京地裁平成25年1月31日判決労判1083号83頁)やアメックス(休職期間満了)事件(東京地裁平成26年11月26日判決労判1112号47頁)を参照。)。

すなわち、休職している社員から復職可能である旨の診断書が提出されなければ、復職可能ではないとして、退職扱いとすることができるということです。

⑸ 復職可否の判断基準は従前の業務ですか?

上記⑵のとおり、復職の可否は企業が判断します。

もっとも、企業が自由に判断することができるわけではありません。

復職の判断基準については、これまでの裁判例で確立されてきたものがありますので、それに従って判断することが求められます。

復職できるということは、労働契約における債務の本旨に従った労務提供ができることを意味しますので、裁判例でも、このような視点から復職の可否を判断しています。

この視点からすると、原則として、休職前に行っていた業務を通常程度に行える健康状態に復した場合に、復職可能と判断できます。 もっとも、これに至らない場合であっても、配置できる現実的可能性がある他の業務がある場合であって、かつ、その業務への就労の意思を示しているときは、復職可能と判断されます

(片山組事件(最高裁平成10年4月9日労判736号15頁) 参照)。このような場合には、債務の本旨に従った労務提供がなされていると認められることが理由です。

なお、これは、その時点で存在しない全く新しい仕事を新しく用意することまでは要求しておりませんので、今ある仕事の中で検討していただくことになります。

以上の判断基準は、主に職種に限定がない社員の場合に当てはまるものです。これに対して、職種が限定されている社員の場合は、基本的には従前の業務を通常程度に行える健康状態に復したか否かが基準となります。 もっとも、職種が特定されている社員が復職後直ちに従前の業務に復帰できない場合であっても、比較的短期間で復職可能なときは、信義則上、復帰の準備期間や教育的措置を考慮すべきとする裁判例もありますので、注意が必要です(全日本空輸事件(大阪地裁平成11年10月18日判決労判772号9頁 、大阪高判平成13年3月14日判決労判809号61頁 ))。

7 メンタルヘルス不調の社員への対応でお困りの経営者の方は、吉田総合法律事務所へご相談ください。

これまでに見てきたとおり、メンタルヘルス不調の社員への対応は、注意すべき事項が多岐にわたり、対応を間違えると裁判となってしまうリスクがあります。

そのため、専門家に適宜相談して、アドバイスを受けながら進めていくことが重要です。

吉田総合法律事務所の弁護士は、メンタルヘルス不調の社員への対応でお困りの企業や経営者からご相談を受けて、日々対応しております。

企業や経営者ごとの理念やお考えを理解し、それにあわせて適切な対応をご提案いたします。

メンタルヘルス不調の社員への対応でお困りの企業・経営者の皆さまは、ぜひ吉田総合法律事務所にご相談ください。