経営権、支配権に関して弁護士に相談したい方へ ~吉田総合法律事務所の特徴は?~

経営権、支配権でお困りごとをお抱えの方は吉田総合法律事務所にご相談ください。この記事では当事務所の経営権、支配権に関する対応実績や考え方について記載しています。

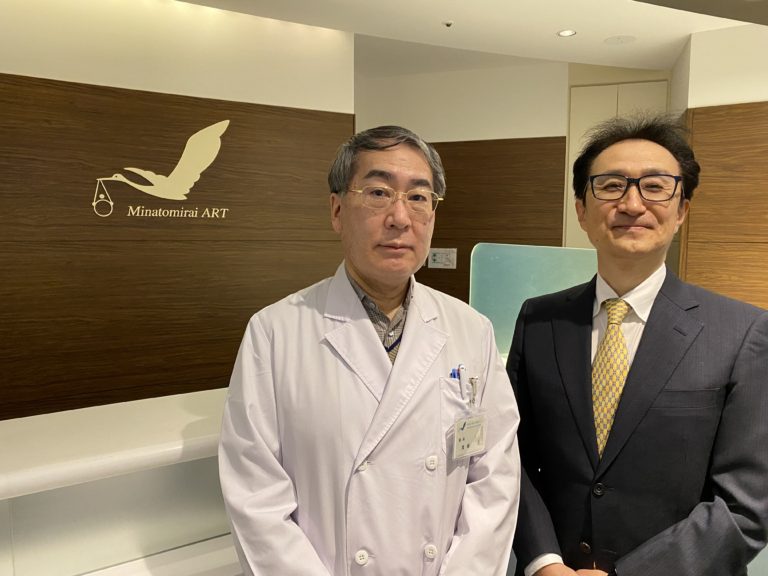

当事務所は、企業価値が充実している非上場企業(中小企業及び中堅企業)を主なクライアントとして、会社法・労働法(経営者側)・契約審査交渉支援を取扱業務の中核とする企業法務事務所です。

その中でも会社法は、経営者の経営権及び支配権を維持強化する案件、及び経営者が経営権支配権を脅かされる危機事案で経営者の経営権支配権を防衛する案件を取り扱うことが多く、当事務所の大きな個性と特色になっていると自負しております。

経営権(支配権)に関して弁護士ができることとは?弁護士による紛争対応から予防のための対策までサポートします!

経営者の皆様、上記のような「安定した経営ができない」というお悩みはございませんか?

上記は典型的な「経営権(支配権)問題」です。これは、企業法務として弁護士に法律相談・依頼したほうが良い問題かもしれません。

創業者ご逝去後に子息子女が経営や事業を承継し、会社が混乱する状態を「同族内紛」という場合もありますが、同族内紛も「経営権(支配権)問題」の代表例です。そして、経営権問題が発生するのは、そのほとんどが非上場の中小中堅企業です。

経営権に関するリスクマネジメントとは?

社長がうつ病などのメンタルヘルス問題を抱えてしまったら、会社はどうなる?

厚生労働省が公表している精神障害の労災補償状況によりますと、精神障害を理由とする労災補償の請求件数や支給決定件数が年々増加しています。

一般的に、労災保険に加入するのは労働者ですが、経営者である社長も、メンタルヘルスや健康問題と無縁ではありません。

自己株式取得とは?

株式会社が自ら保有している自己の株式のことを、「自己株式」といいます(会社法113条4項)。

また、株式会社が自ら発行した株式を株主から取得することを、「自己の株式の取得」といいます。

自己の株式の取得は、

- ① 取得請求権付株式や取得条項付株式を取得すること(会社法166条以下)、

- ② 相続人等に対する売渡しの請求により取得すること(会社法174条以下)、

- ③ 特別支配株主の株式等売渡請求により取得すること(会社法179条以下)

といった場合や合併などのM&Aによる場合も含まれます。

従業員持株会とは?

「従業員持株会」や「従業員持株会制度」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

また、会社の経営権(支配権)に心配なことがあり持株会の導入を検討したいけれども、よく分からないために導入せずにいる企業もいらっしゃるかもしれません。

しかし、従業員持株会を導入することで、会社の経営権(支配権)問題を抜本的に解決することができる場合があります。

そのため、本記事では、従業員持株会のメリット・デメリットや導入する際のポイントを解説しております。

会社が持株会に貸付けを行うことに法的な問題はありますか?

持株会は、株式会社の株式を取得して、従業員や役員などの会員がその持分を持つ組織です。多くは、会員の属性に応じて、「従業員持株会」や「役員持株会」という名称で呼ばれています。

持株会では、会員や会員になろうとする者が出資金を支出して、その出資金で株式を買うのが通常です。

他方で、経営権支配権の維持などを目的として、より多くの株式を持株会に持たせたいけれども、会員から十分な出資金を得ることができないことがあります。

このような場合に、会社から持株会に対して貸付けを行い、その貸付金を元手に持株会が株式を取得することを検討することがあります。

株主総会議事録への署名拒否と登記申請

経営権争いのために取締役の間に対立があり、株主総会決議の内容に不満があるとして、一部の取締役が株主総会議事録への署名を拒否しました。株主総会決議は無効となってしまうのでしょうか?また、登記はできるのでしょうか?

株主総会議事録に一部の取締役の署名または記名押印(以下、「署名等」といいます。)が得られないのは、経営権争いに限られません。取締役が株主総会の直後に死亡した場合や事故により長期間意識が回復しない場合、長期間の海外出張に行ってしまった場合等にも、署名等が得られないことがあります。

株主(経営者)の相続をきっかけとする経営権争いとは?

中小企業では、経営者である社長が会社の株式を多く保有していることが多いです。

その社長が亡くなってしまったら、保有していた株式はどうなるでしょうか。

株式も、現金や銀行預貯金等と同様に財産ですので、社長の相続人に相続されます。そして、相続人間の遺産分割協議により、株式を誰に取得させるか(誰が株主になるか)を決めることになります。

事業承継のための株式譲渡が遺留分の対象になってしまう!?

中小企業・中堅企業を後継者に事業承継する場合、会社の経営権(支配権)を後継者に確保させることが必要になります。

一般的には、現経営者(以下「先代経営者」といいます。)が保有する株式を経営承継者(新経営者)に移動させることにより、新経営者が経営権(支配権)を確保するパターンが多いと思います。

しかし、新経営者に株式を移動させた先代経営者が亡くなり相続が発生した時に、民法の遺留分規定によれば、新経営者が先代経営者の相続人から遺留分侵害額請求をされるという想定外の事態が起きるかもしれません。