| 【目次】 1 はじめに:特別支配株主の株式等売渡請求とは? 2 特別支配株主とは? 3 株式等売渡請求の手続き:流れと注意点 ⑴ 手続きの一般的な流れ ⑵ 売渡株主等による売渡株式等の売買価格の決定の申立て 4 非上場の中小企業における株式等売渡請求の具体例 ⑴ 事業承継における活用 ⑵ M&Aでの利用 ⑶ 少数株主とのトラブル回避 5 特別支配株主の株式等売渡請求でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください! |

1 はじめに:特別支配株主の株式等売渡請求とは?

非上場の中小企業や同族会社においては、相続等で株式が分散してしまい、会社経営に支障が生じてしまうことがあります。これを回避するためには、株式を集約する必要がありますが、株式を集約する方法の一つに、「特別支配株主の株式等売渡請求制度」があります。

「特別支配株主の株式等売渡請求制度」は、株式会社において議決権の10分の9以上を有する株主が、他の株主全員に対して全ての株式等を売り渡すことを請求できる制度です(いわゆるスクイーズアウトの一つです)。

この制度を利用することによって、少数株主から株式等を買い取ることができ、経営権・支配権を100%取得することが可能となります。

「特別支配株主の株式等売渡請求制度」は、上場企業をM&Aで買収した後に完全子会社化するために利用されることがありますが、非上場の中小企業でも利用することが可能です。

特に少数株主が存在することによって経営に支障が生じてしまっている非上場の中小企業においては、「特別支配株主の株式等売渡請求制度」を利用することによって、経営権・支配権を安定させることが期待できます。

なお、経営権・支配権については、こちらの記事もご覧ください。

2 特別支配株主とは?

株式等売渡請求を行うことができる「特別支配株主」とは、株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(特別支配株主完全子法人)をいいます(会社法179条1項)。

簡単にいうと、議決権の10分の9以上を有している株主です。

この特別支配株主は一人(1社)でなければなりません。そのため、同じ意見を持つ複数の株主の議決権が10分の9以上となる場合には、特別支配株主の要件を満たしませんので、株式等売渡請求を行うことはできません。株式等売渡請求を行うためには、一人(1社)の株主が10分の9以上の議決権を持たなければなりません。

もっとも、特別支配株主完全子法人がいる場合には、その特別支配株主完全子法人が有している議決権も合算することができ、合算した結果10分の9以上の議決権を有する場合には特別支配株主の要件を満たすことになります。なお、「特別支配株主完全子法人」とは、特別支配株主が全ての株式を有している株式会社等をいいます。

3 株式等売渡請求の手続き:流れと注意点

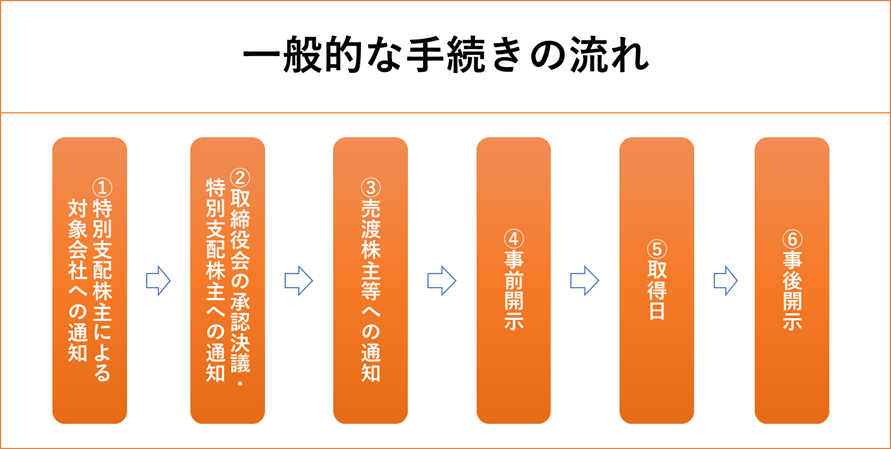

⑴ 手続きの一般的な流れ

特別支配株主による株式等売渡請求は、以下の流れで手続きを行うことになります。

なお、この手続きは会社が行うものもありますが、特別支配株主の株式等売渡請求は少数株主権の一種ですので(江頭憲治郎著「株式会社法(第8版)」279頁参照)、会社ではなく株主(特別支配株主)が主体となって手続きを進めることが特徴です。

①特別支配株主による対象会社への通知

特別支配株主が下記の条件等を決定し、これを対象会社に通知します(会社法179条の3、会社法施行規則33条の5)。

- a. 売渡株主に対して売渡株式等の対価として交付する金銭の額及びその算定方法

- b. 売渡株主に対する金銭の割当てに関する事項

- c. 特別支配株主が売渡株式等を取得する日(取得日)

- d. 売渡株式等の対価の支払いのための資金を確保する方法

- e. その他の取引条件

②取締役会の決議及び決議内容について特別支配株主へ通知

特別支配株主から①の通知を受けた対象会社は、取締役会で承認決議を行い、決議の内容を特別支配株主に通知します(会社法179条の3)。

③売渡株主等への通知

対象会社が②の承認決議を行った場合、対象会社は下記の事項等を取得日の20日前までに売渡株主等へ通知します(会社法179条の4)。なお、売渡株主等は、この制度によって株式等を売り渡さなければならなくなる株主を指しています。

- a.株式等売渡請求の承認をした旨

- b.特別支配株主の氏名及び住所

- c.売渡株主等に対して売渡株式の対価として交付する金銭の額又はその算定方法

- d.売渡株主に対するcの金銭の割当てに関する事項

- e.取得日

- f.その他の取引条件

④事前開示

対象会社は、売渡株主等に対する通知をした日から取得日後1年を経過する日までの間、下記の事項等を記載した書面を本店に備え置かなければなりません(会社法179条の5第1項、会社法施行規則33条の7)。

- a. 特別支配株主の氏名及び住所

- b. 売渡株主等に対して売渡株式の対価として交付する金銭の額又はその算定方法

- c. 売渡株主に対するbの金銭の割当てに関する事項

- d. 取得日

- e. 株式等売渡対価の支払のための資金を確保する方法

- f. その他の取引条件

- g. 株式等売渡請求を承認した旨

- h. 株式等売渡対価の総額の相当性に関する事項、gの承認に当たり売渡株主等の利害を害さないように留意した事項、その他の売渡株式等の対価として交付する金銭の額又はその算定方法及び売渡株主等に対する当該金銭の割当てに関する事項についての定めの相当性に関する事項

- i. 株式等売渡対価の支払のための資金を確保する方法の相当性その他の株式等売渡対価の交付の見込みに関する事項

- j. 対象会社における重要な後発事象

⑤取得日

特別支配株主は、定められた取得日に売渡株主等から売渡株式等の全てを一括して取得することになります(会社法179条の9第1項)。

なお、売渡株式等が譲渡制限株式であった場合でも、対象会社が株式譲渡を承認したものとみなすとされております(会社法179条の9第2項)。そのため、特別支配株主が売渡株主等から売渡株式等を取得することについて、改めて対象会社の承認を行う必要はありません。

⑥事後開示

対象会社は、取得日から1年間、下記の事項等を記載した書面を本店に備え置かなければなりません(会社法179条の10第2項、会社法施行規則33条の8)。

- a. 特別支配株主が売渡株式等の全部を取得した日

- b. 特別支配株主が取得した株式の数

- c. 売渡株式等の取得を辞めることの請求(179条の7)又は売買価格の決定の申し立て(179条の8)があった場合にはその経過

- d. その他の重要事項

⑵ 売渡株主等による売渡株式等の売買価格の決定の申立て

特別支配株主が売渡株主等から売渡株式等を取得する際の価格は、一次的には特別支配株主が決定することができます。

しかし、非上場株式の価格(株価)は市場価格がなく、一義的に決められるものではないため、株式を取り上げられてしまう売渡株主等にとって不利な株価とされてしまう可能性があります。

そのため、特別支配株主が一次的に決定した株価に不服がある場合に、売渡株主等は裁判所に対して売渡株式等の売買価格決定の申立てを行い、裁判所に売渡株式等の売買価格を決めてもらうことができます。

なお、裁判所がどのように売渡株式等の売買価格を決定するかについては、会社法等では定められておりませんが、譲渡制限株式における譲渡等承認請求に伴う売買価格決定の申立ての場合(会社法144条)と同様に、個々の事情を総合考慮して売買価格を決定するものと思われます。公表された裁判例は多くありませんが、東京地決令和4年1月13日判時2572号93頁では、DCF法と修正簿価純資産法を3対1の割合で併用して売買価格を決定しました。

株式の売買価格決定の申立てについては、こちらの記事 もご覧ください。

4 非上場の中小企業における株式等売渡請求の具体例

特別支配株主の株式等売渡請求は上場会社で利用されることが多いですが、非上場の中小企業においても利用することが考えられる場面があります。

ここでは、特別支配株主の株式等売渡請求を利用することが考えられる場面をいくつか紹介します。

⑴ 事業承継における活用

まず一つ目として、事業承継の場面で特別支配株主の株式等売渡請求を利用することが考えられます。

事業承継の場面では、後継者に会社の経営権・支配権を確実に移転させて、後継者が経営しやすい環境を整えることが重要です。

しかし、経営に反対する少数株主がいるような場合に、後継者の経営に支障が生じてしまい、最悪の場合には後継者が事業承継を拒否してしまうことも起こりかねません。

そこで、現社長が事業承継前に特別支配株主の株式等売渡請求を行って、株式を100%保有した状態にして、後継者に事業承継することで、後継者の経営権・支配権を盤石のものにすることができます。

⑵ M&Aでの利用

非上場の中小企業においても、M&Aで事業拡大を行うことが珍しくなくなってきています。

もっとも、売り手の会社に少数株主がいると、買い手は買収後にトラブルが発生することを懸念しますので、買い手がなかなか見つからないということがあります。

このような場合に、売り手の会社の経営者が特別支配株主の株式等売渡請求を利用することで、株式を集約することができ、M&Aの買い手が見つかりやすくなることがあります。

反対に、M&Aの買い手としても、M&A時には100%の株式を取得することができない場合であっても、M&Aの後に特別支配株主の株式等売渡請求を利用することによって株式を100%取得することができるのであれば、M&Aを実行することも可能となる場合もあると考えられます。

⑶ 少数株主とのトラブル回避

①や②にも共通しますが、特別支配株主の株式等売渡請求を行うことによって、将来の少数株主とのトラブルを回避することが期待できます。

そのため、事業承継やM&Aを予定していない場合であっても、少数株主とのトラブルを回避するという目的で、特別支配株主の株式等売渡請求を利用することも考えられます。

もっとも、これを検討する場合には、すでに少数株主とトラブルが生じていることが多いかもしれません。

この場合には、特別支配株主の株式等売渡請求の手続きでもトラブルが発生する可能性があり、特に売渡株式等の対価について紛争化してしまい、株式等の売買価格決定の申立て(上記3⑵)がなされることが予想されます。

5 特別支配株主の株式等売渡請求でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください!

特別支配株主の株式等売渡請求制度は、いわゆるスクイーズアウトの一つであり、実行することができれば会社の経営権・支配権を確保することができ、経営を安定させることができる非常に便利な制度です。

他方で、会社法が定めている手続きを確実に履行する必要があります。

また、スクイーズアウトとして少数株主を強制的に排除する制度ですので、少数株主との衝突が起こりやすいものでもあります。特に、株式等の売買価格決定の申立てがなされた場合には、株式の対価が高額になる可能性が高く、金銭的な負担が重くなってしまいます。

そのため、弁護士等の専門家のサポートを受けて検討・実行することが不可欠です。

吉田総合法律事務所の弁護士は、非上場の中小企業における会社法の法律問題に日々対応しており、会社の経営権・支配権に関する相談もお受けしております。

特別支配株主の株式等売渡請求でお困りの企業・経営者の方は吉田総合法律事務所へご相談ください。

なお、経営権・支配権については、こちらの記事 もご覧ください。