| 【目次】 1 中小受託取引適正化法(取適法)は中小企業こそチェックが必要です! 2 中小受託取引適正化法(取適法)の適用対象 3 委託事業者の義務 4 委託事業者の禁止行為 5 中小受託取引適正化法(取適法)に違反したらどうなる? 6 弁護士に相談や依頼ができる事項とは 7 下請法2025年改正、中小受託取引適正化法(取適法)にお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください! |

1 中小受託取引適正化法(取適法)は中小企業こそチェックが必要です!

令和7年5月に下請法(下請代金支払遅延等防止法)の改正法が成立し、中小受託取引適正化法(取適法)と名前を変えて令和8年1月1日に施行されることになりました。

今回の改正は、近年の労務費や原材料費、エネルギーコストの上昇について適切に価格転嫁するという大きな流れの中で行われたものです。

そして、適用対象が拡大されたり、禁止行為が追加されたりしておりますので、企業の対応は必須となっています。特に、従業員数による基準が新たに追加されたことにより、これまでは守られる側であった中小企業・中堅企業が、規制される場面も出てくる可能性があり、一定規模以上の中小企業・中堅企業は対応が急務となっています。

改正内容は多岐にわたりますので、本記事ではポイントとなる事項に絞って簡潔に解説いたします。

改正内容の詳細につきましては、行政庁がパンフレットなどの資料を公表しておりますので、本記事をお読みいただいた後にご覧ください。

公正取引委員会のサイトはこちら です。

2 中小受託取引適正化法(取適法)の適用対象

⑴ 中小受託取引適正化法(取適法)では、法律が適用される対象を、①取引の内容と②委託者・受託者という当事者についてそれぞれ要件を定めています。

この2つの要件は、改正前の下請法でも定められていましたが、中小受託取引適正化法(取適法)では、その要件をさらに広げています。

2つの要件についてそれぞれ見ていきます。

⑵ 取引の内容について

中小受託取引適正化法(取適法)が適用される取引は、下記の5つです。

- 製造委託

- 修理委託

- 情報成果物作成委託

- 役務提供委託

- 特定運送委託

このうち、①から④までは改正前の下請法でも適用される取引とされておりましたが、中小受託取引適正化法(取適法)で⑤特定運送委託が追加されました。

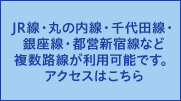

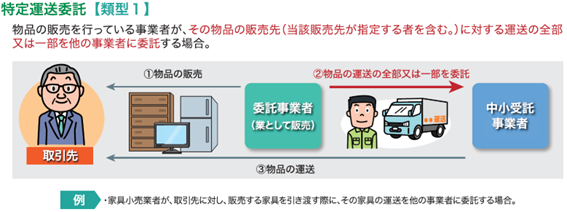

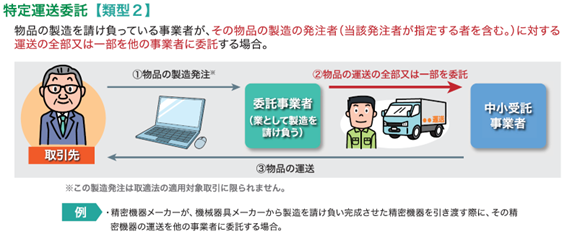

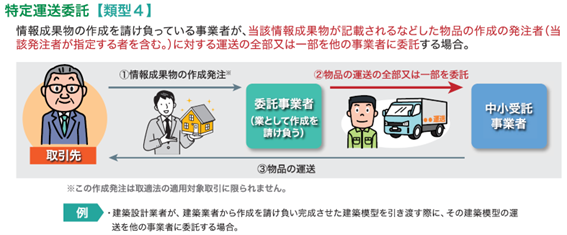

この⑤特定運送委託の定義は、「事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は政策における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう」とされています。

この定義から分かるように、⑤特定運送委託には4つの類型があり、図で表すと以下のとおりになります。

⑤特定運送委託が適用対象に追加されたのは、立場の弱い物流事業者が荷役や荷待ちを無償で行わされているなど荷主・物流事業者間の問題が顕在化しているためといわれています。

⑶ 委託者・受託者について

改正前の下請法では、いわゆる資本金基準のみが定められておりました。

しかし、資本金は会社の判断で自由に増減させることができてしまい、実際の事業規模と必ずしも連動しておりません。また、下請法の適用を逃れるために、わざと資本金の額を減らしたり、取引の相手方に資本金の額を増やすよう働きかけたりなどといったこともされていました。

そこで、従来の資本金基準に加えて、従業員数による基準(いわゆる従業員基準)が追加されました。これにより、資本金基準または従業員基準のいずれかに該当すれば、中小受託取引適正化法(取適法)が適用されることになり、旧下請法と比べて適用対象が拡大されました。

従業員基準の内容は以下のとおりです。

この従業員基準は、委託した時点で満たしているかを判断することされており、委託後に従業員数が変動したとしても、中小受託取引適正化法(取適法)の適用の有無には影響しません(パブリックコメントを参照。)。

また、この従業員基準に該当するか否かは、取引の相手方に直接聞いて確認するしかありません。さらに、本当は従業員基準を満たしており中小受託取引適正化法(取適法)が適用されるにもかかわらず、取引の相手方が誤った回答を行い、その結果、中小受託取引適正化法(取適法)に違反してしまった場合でも、委託事業者は法律違反の責任を免れることにはなりません。そして、行政庁から指導・助言がなされることになります。

そうしますと、リスクマネジメントの観点からは、従業員基準を満たす可能性がある取引においては、中小受託取引適正化法(取適法)が適用されることを前提とした対応をしておくことが望ましいと考えられます。

3 委託事業者の義務

改正前の下請法では、親事業者(委託事業者)に4つの義務が課されていましたが、今回の改正ではこの4つの義務に大きな変更はありません。

そのため、中小受託取引適正化法(取適法)の下でも、委託事業者は、以下の4つの義務を遵守しなければなりません。

⑴ 発注内容等を明示する義務(第4条)

委託事業者は、発注に当たり発注内容等を書面又は電磁的方法により明示しなければなりません。

なお、改正前の下請法では、電磁的方法により明示することは、下請事業者(受託事業者)の承諾を得なければなりませんでしたが、中小受託取引適正化法(取適法)では、中小受託事業者の承諾なく、電磁的方法により明示することができることとされています。もっとも、中小受託事業者から要求があった場合には、書面を交付しなければなりません(第4条第2項)。

⑵ 取引に関する書類等を作成・保管する義務(第7条)

取引が終了した場合、委託事業者は、取引に関する記録を書類又は電磁的記録として作成し、2年間保管しなければなりません。

⑶ 支払期日を定める義務(第3条)

委託事業者は、納入時の検査を行うか否かにかかわらず、発注した物品等を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で、代金の支払期日を定めなければなりません。

これに違反して代金の支払期日が定められなかった場合は、給付を受領した日が代金の支払期日となり、その翌日から履行遅滞の責任が生じることになります。

また、給付を受領した日から60日を超えて代金の支払期日が定められた場合は、給付を受領した日から60日後が代金の支払期日となります(第3条第2項)。

⑷ 遅延利息を支払う義務(第6条)

委託事業者が支払期日までに代金を支払わなかった場合、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払いが行われる日までの期間、年14・6%の利率による遅延利息(遅延損害金)を支払わなければなりません。

また、中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、委託事業者が勝手に代金を減額した場合には、減額した代金を支払うまでの期間、年14.6%の利率による遅延利息(遅延損害金)を支払わなければなりません(第6条第2項)。この点は、今回の改正で新たに明記されました。

なお、これらの遅延利息の利率(年14・6%)は、民法や契約に優先して適用されますので、契約でこれよりも低い利率を定めていたとしても、年14.6%の遅延利息が発生することになります。

4 委託事業者の禁止行為

改正前の下請法でも親事業者(委託事業者)の禁止行為が定められていましたが、中小受託取引適正化法(取適法)では、2つの禁止行為が追加されました。

⑴ 協議に応じない一方的な代金決定の禁止(第5条第2項第4号)

中小受託取引適正化法(取適法)で新たに追加された禁止行為の一つ目は、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」です。

これは、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定することを禁止するものです。

この規定は、近年の労務費や原材料費、エネルギーコストの上昇を受けて、適切な価格転嫁を促すために追加されました。

なお、ここでいう「代金決定」には、代金を引き上げたり、引き下げたりすることだけでなく、代金を据え置くことも含まれます(運用基準を参照。)。そのため、中小受託事業者から値上げ協議の申入れがなされたにもかかわらず、協議に応じずに代金を据え置いた場合には、この規定に違反することになります。

⑵ 手形払等の禁止(第5条第1項第2号)

中小受託取引適正化法(取適法)で新たに追加された禁止行為の二つ目は、「手形払等の禁止」です。

これは、中小受託事業者への代金の支払いの手段として、手形や、支払期日までに代金に相当する金銭を得ることが困難な電子記録債権・ファクタリングなどを利用することを禁止するものです。

改正前の下請法や中小受託取引適正化法(取適法)では60日以内に支払期日を定める義務が課されておりますが、手形等を支払手段として認めてしまうと、中小受託事業者の資金繰りが悪化してしまうことになり、60日以内の支払期日を定めることを義務としている意味が薄れてしまうことから、手形払等を支払い手段とすることを禁止しました。

改正前の下請法では、支払いサイトが60日までの手形であれば、支払い手段とすることを認めていましたが、今回の改正により手形払い自体が禁止されることになりました。

なお、改正前の下請法から引き継がれた禁止行為は以下のとおりです。

⑶ 受領拒否(第5条第1項第1号)

⑷ 代金の支払遅延(第5条第1項第2号)

⑸ 代金の減額(第5条第1項第3号)

⑹ 返品(第5条第1項第4号)

⑺ 買いたたき(第5条第1項第5号)

⑻ 購入・利用強制(第5条第1項第6号)

⑼ 報復措置(第5条第1項第7号)

⑽ 有償支給原材料等の対価の早期決済(第5条第2項第1号)

⑾ 不当な経済上の利益の提供要請(第5条第2項第2号)

⑿ 不当な給付内容の変更、やり直し(第5条第2項第3号)

5 中小受託取引適正化法(取適法)に違反したらどうなる?

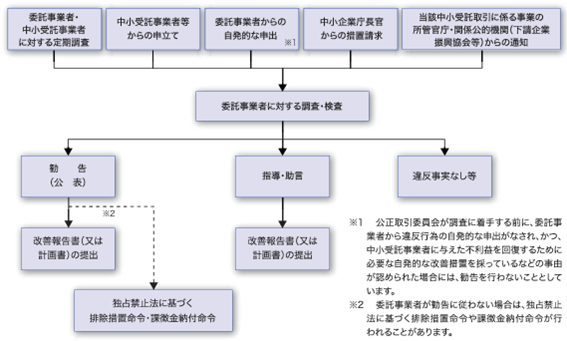

中小受託取引適正化法(取適法)の違反行為があった場合には、公正取引委員会等により、指導や助言、勧告がなされることになります(第8条、第10条)。

勧告がなされた場合には、原則としてそのことが公表されてしまいます。そうしますと、企業にとってはレピュテーションリスクとなってしまいます。

また、発注内容等の書面又は電磁的方法による明示義務違反などの一定の違反行為については、50万円以下の罰金の対象とされています(第14条)。

事件処理のフローチャートは以下のとおりです。

6 弁護士に相談や依頼ができる事項とは

以上のように、中小受託取引適正化法(取適法)の内容は複雑であり、かつ、実務への影響は小さくありません。

そのため、中小受託取引適正化法(取適法)への対応は、弁護士のサポートを受けながら進めていくことが重要です。

弁護士のサポートの内容は様々ですが、例えば下記のようなものが考えられます。

⑴ 中小受託取引適正化法(取適法)の適用の有無のチェック

中小受託取引適正化法(取適法)では、改正前の下請法から適用対象が拡大されておりますので、これまで下請法の規制を受けなかった中小企業・中堅企業が、新たに中小受託取引適正化法(取適法)の規制を受けることになる場合があります。

また、中小受託取引適正化法(取適法)で追加された従業員基準は、基準を満たすか否かの確認が難しく、中小受託取引適正化法(取適法)の適用の有無を明確に判断できないことも想定されます。

そのため、企業が行う取引に中小受託取引適正化法(取適法)が適用されるのか否かについて、弁護士から助言を受けることが重要となります。

⑵ 契約書の修正

中小受託取引適正化法(取適法)が適用される取引においては、中小受託取引適正化法(取適法)に違反しないように契約書の文言を修正する必要があります。

その際にも、弁護士から助言を受けたり、修正作業を弁護士に依頼したりすることが重要となります。

⑶ 社員への研修・セミナー

中小受託取引適正化法(取適法)に違反しないようにするためには、契約書の文言を修正するだけではなく、実務の運用も変更しなければならない場合があります。

そのため、日々実務作業を行っている社員にも、中小受託取引適正化法(取適法)の内容や注意点を周知して、理解してもらう必要があります。

外部のセミナーなどを社員に受講させる方法もありますが、弁護士に社員に対する社内研修・社内セミナーを実施してもらうことも考えられます。後者の場合には、その企業における注意点等、個別具体的な事項も研修やセミナーに盛り込んでもらうことも可能な場合があります。

⑷ トラブルへの対応

中小受託取引適正化法(取適法)に関連して他社とトラブルになってしまった場合に、代理人として交渉等を行うことを弁護士に依頼することも考えられます。

その場合には、中小受託取引適正化法(取適法)や企業が行っているビジネスに理解のある弁護士を選ぶことをお勧めします。

7 下請法2025年改正、中小受託取引適正化法(取適法)にお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください!

今回の改正は、適用対象が拡大されたり、禁止行為が追加されたりしていますので、企業の皆様には適切な対応が求められています。

また、公正取引委員会は近年体制を強化しており、公表されている勧告事例の数も増えています(公正取引委員会から公表されている下請法違反の勧告事例はこちらをご覧ください。)。

中小受託取引適正化法(取適法)が施行された後も、この流れは継続され、1年後には勧告事例が公表され始めると予想されます。公表される際は企業名や違反行為の内容も明らかにされてしまい、非常に大きなレピュテーションリスクが生じることになります。

そのため、中小受託取引適正化法(取適法)への対応は急務となっています。

他方で、中小受託取引適正化法(取適法)の内容は複雑となっておりますので、弁護士からのアドバイスを受けながら対応していく必要があります。

中小受託取引適正化法(取適法)への対応でお困りの中小企業・中堅企業の皆様は、吉田総合法律事務所へご相談ください。