前文

平成18年の医療法改正により、持分の定めがある社団医療法人(経過措置医療法人)は新規設立ができなくなりました。しかし、持分の定めがある社団医療法人は、未だ医療法人総数の6割以上を占めています。

持分の定めがある社団医療法人には特有のリスクがあります。また、持分の定めがある社団医療法人において事業承継やM&Aを行う際には、持分の定めがある社団医療法人の仕組みを理解しておくことが必要です。

そこで、当事務所では、数回に分けて、Q&A方式で、持分の定めがある社団医療法人について解説いたします。今回は、持分の定めがある社団医療法人に関する主な判例(最高裁判例)を2つご紹介いたします。

| 【目次】 Q1 持分払戻請求権に関する重要な裁判例を教えてください Q2 Q1の裁判例の詳細を教えてください Q3 持分払戻請求権・残余財産分配請求権を制限した医療法人で、課税上の出資価額の評価が問題となった裁判例を教えてください Q4 Q3の裁判例の詳細を教えてください Q5 出資額限度法人とは何ですか? Q6 出資額限度法人の課税上の問題点を教えてください 吉田総合法律事務所にご相談ください |

Q1 持分払戻請求権に関する重要な裁判例を教えてください

A1

最高裁平成22年4月8日判決(平成20年(受)第1809号)をご紹介します。

- 前回、持分あり社団医療法人のリスクをお伝えしましたが、持分あり社団医療法人では、社員が退社した際はその社員から、社員が亡くなった場合はその相続人から、持分の払戻しの請求を受ける可能性があります。

- 医療法人は配当が禁止されているため、法人に蓄積される金額が多額となりやすく、持分の評価額も多額になりやすいです。払戻し請求の金額も多額となりますから、経営を継続する医療法人にとっては大きなリスクとなります。

- 本判決の事案は、上記リスクが顕在化した事案です。社員死亡後にその相続人から、医療法人の財産に対して出資割合に応じた額の払戻請求がなされました。

- 本判決では、まず、持分払戻請求権は、(出資額を限度とするのではなく)出資割合に応じた金額を請求することができると判示しました。ただし、一部は消滅時効により消滅したとされ、また、持分払戻請求権の行使が権利濫用に当たり得る可能性があるとして、原審(高裁)に差し戻されました。

- 厚労省は、医療法人の定款例を用意していますが、昭和32年12月7日厚生省医務局総務課長回答は、厚労省定款例に記載されている出資の払戻しの定めについて、「退社社員に対する持分の払戻は、退社当時当該医療法人が有する財産の総額を基準として、当該社員の出資額に応ずる金銭でなしても差し支えないものと解する。」と回答しており、出資割合説を示したものと解されていました。また、従前の下級審裁判例も出資割合説を採ってきました。本判決も同様に、出資割合説を採ることを明らかにしました。

- なお、払戻請求権が消滅時効にかかった場合の計算方法や、払戻請求権の行使が権利濫用に当たり得ると判示されたことも特筆すべき点です。

- このように、持分あり医療法人では、退社した社員やその相続人から持分の払戻請求権が行使された場合、法的論点を整理して持分払戻請求権を評価し、金額交渉を行う必要があります。

当事務所の弁護士は、医療法人を複数顧問先に持ち、医療法人とそのご関係者の考え方を理解しており、交渉経験も豊富です。ぜひご相談ください(お問い合わせはこちら)。

Q2 Q1の裁判例の詳細を教えてください

A2

Q1の裁判例(最高裁平成22年4月8日判決(平成20年(受)第1809号))の事案、判旨等を紹介します。

(1)事案の概要

| 昭和32年 | A、442万5600円を出資(総出資額の96%) |

| B、20万円を出資(総出資額の4%) | |

| 昭和57年 | A死亡 |

| 平成13年 | B死亡 |

| 平成16年 | AとBの子であるCが、Aの分とBの分の出資金返還請求(4億7000万円余り) |

- 本件の医療法人は、昭和32年、Aとその妻Bが出資して設立した社団医療法人です。

- Aは442万5600円、Bは20万円を出資しました。

- 定款には次の記載がありました。

- ア 医療法人の社員は、総会の決議によるほか、その死亡によって社員の資格を失う。(6条)

- イ 退社した社員はその出資額に応じて返還を請求することができる。(8条)

- ウ 医療法人が解散した時の残余財産は、総会の決議を経て、かつ、群馬県知事の認可を得て払込出資額に応じて分配する。(33条)

- Aは昭和57年、Bは平成13年にそれぞれ死亡しました。

- 平成16年、AとBの子であるCは、AとBの出資に係る出資金の返還を求めて本件訴えを提起しました。Cは出資金返還請求権の金額を6億4800万円余りと評価し、その一部である4億7000万円余りを請求しました。

- 医療法人は、平成16年4月、Aの出資金返還請求権について、消滅時効を援用する旨の意思表示をしました。

(2)判決

- 医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)44条、56条等に照らせば,同法は,社団たる医療法人の財産の出資社員への分配については,収益又は評価益を剰余金として社員に分配することを禁止する医療法54条に反しない限り,基本的に当該医療法人が自律的に定めるところにゆだねていたと解される。

- 本件定款33条の「払込出資額に応じて」の用語と対照するなどすれば,本件定款8条は,出資社員は,退社時に,同時点における被上告人(医療法人)の財産の評価額に,同時点における総出資額中の当該出資社員の出資額が占める割合を乗じて算定される額の返還を請求することができることを規定したものと解するのが相当である。

- B分の出資金返還請求権の額は,Bが死亡した平成13年6月14日の時点において既にAの死亡によりA分の出資金返還請求権が発生している以上,これを負債として控除して算定される被上告人(医療法人)の財産の評価額に,Aの出資額を除いて計算される総出資額中のBの出資額が占める割合である20万分の20万を乗じて算定されることとなり,同時点より後に,A分の出資金返還請求権につき消滅時効が援用されて,同請求権が消滅したとしても,B分の出資金返還請求権の額が増加することはないと解すべきである。

- B分の出資金返還請求権の額,被上告人(医療法人)が過去に和議開始の申立てをしてその後再建されたなどの被上告人(医療法人)の財産の変動経緯とその過程においてBらの果たした役割,被上告人(医療法人)の公益性・公共性の観点等に照らすと,上告人(AとBの子)の請求は権利の濫用に当たり許されないことがあり得るというべきである。

- したがって,B分の出資金返還請求権の額や上告人(AとBの子)の請求が権利の濫用に当たるかどうか等について,更に審理を尽くさせるため,同部分につき,本件を原審に差し戻すこととする。

(3)考察

- 定款に「解散時にはその残余財産を払込出資額に応じて分配する旨の規定」と「退社した社員はその出資額に応じて返還を請求することができる旨の規定」がある医療法人では、出資した社員は、退社時に、医療法人に対し、退社時の医療法人の財産の評価額に、退社時の総出資額中のその社員の出資額が占める割合を乗じて算定される額の返還を請求することができます。

- 社員の払戻請求権は債権に該当するため、原則5年で消滅時効の援用が可能となります。

なお、この事例の後、民法改正がありました。現在の消滅時効に関する規定は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年行使しないとき又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効消滅します(民法166条1項)。 - 出資金返還請求は、場合によっては、権利の濫用として制限される可能性があります。

| 「出資社員の退社による返還請求額が多額となり医療法人の存続が脅かされるという場合があり得るとしても,当該医療法人の公益性を適切に評価し,出資者が受ける利益と当該医療法人及び地域社会が受ける損害を客観的に比較衡量するという,権利濫用法理の適用により妥当な解決に至ることが可能である。 とりわけ,当該医療法人が過去において債務超過かそれに近い状態に陥り,後に関係者の努力により再建されて現在の資産状態が形成され,その資産形成には当該社員が貢献していないというような事案では,当該社員の出資持分に相当する資産の返還請求は権利の濫用となり得るものと考えられる。」 |

Q3 持分払戻請求権・残余財産分配請求権を制限した医療法人で、課税上の出資価額の評価が問題となった裁判例を教えてください

A3

最高裁平成22年7月16日判決(平成20年(行ヒ)第241号をご紹介します。

- Q1でご説明したとおり、持分払戻請求権を行使されることは持分あり医療法人の経営リスクです。また、前回のQ10でご説明したとおり、持分あり医療法人には課税による課題もあります。例えば、持分の相続により多額の相続税の課税が発生したり、ある出資者の持分の放棄により他の出資者に贈与課税(みなし贈与)が発生する可能性があります。

※ 贈与税は、贈与契約(ある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾すること)を前提としています。しかし、相続税法は、贈与によらなくても、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質的に贈与と同様の経済効果が生じている場合には、贈与により取得したものとみなして、贈与税を課税します(相続税5条~9条の5)。これをみなし贈与といいます。

そこで、持分払戻請求権を制限して、リスク回避できないかを検討します。 - 本判決の事案は、持分あり医療法人の定款を変更して、医療法人の財産を、〝基本財産″と〝運用財産″に分け、出資社員が退社時に受ける払戻しと法人解散時の残余財産分配は、〝運用財産″についてのみすることができる、解散時の残余財産のうち〝基本財産″は国又は地方公共団体に帰属すると定めて、払戻請求権などを制限した事案です。

- しかし、本判決は、定款で払戻請求権などを制限したとしても、課税上の出資額の評価は、通常の(払戻請求権などが制限されていない)持分あり医療法人と同様の方法で行うものとされました。

- 課税上の出資額の評価は、持分あり社団医療法人の出資については、「財産評価基本通達」の194-2(医療法人の出資の評価)により、その評価を取引相場のない株式の評価方法に準じて行います。

つまり、上場していない株式会社の株式の評価方法と同様の方法で課税され、税金の負担は場合によってはとても大きくなります。

当事務所の弁護士は、取引相場のない株式の取り扱いが豊富です。取引相場のない株式の評価については、当該分野に詳しい税理士とタッグを組んで対応しております。持分あり社団医療法人の出資についてお困りのことが生じましたら、当事務所の弁護士にご相談ください(お問い合わせはこちら)。

Q4 Q3の裁判例の詳細を教えてください

A4

Q3の裁判例(最高裁平成22年7月16日判決(平成20年(行ヒ)第241号)の事案、判旨等をご紹介します。

(1)事案の概要

- 本件の医療法人は、Aが設立した社団医療法人であり、定款で、出資金額は1口当たり5万円と定められていました。

- 医療法人は、定款を変更して、出資社員が退社時に受ける払戻し及び法人解散時の残余財産分配は、運用財産についてのみすることができる、解散時の残余財産のうちの基本財産は国又は地方公共団体に帰属する、これらの払戻し等に関する定めの変更はできない旨の条項を置きました。ただし、基本財産と運用財産の範囲に関する定款の定めは、変更禁止の対象とはなっていませんでした。

| 旧定款 | 新定款 | |

| 12条 | 退社した社員はその出資額に応じて払戻しを請求することができる。・・・ | 退社した社員は、退社時の本社団の運用財産をその出資額に応じて払戻しを請求することができる。・・ |

| 46条 | ・・解散した場合における残余財産は、・・その出資額に応じて社員に帰属せしめる。 | ・・解散した場合における残余財産のうち基本財産は国若しくは地方公共団体に帰属し、・・また、残余財産の中に運用財産がある場合には、運用財産を・・出資額に応じて社員に配分する。 |

| 49条 | 12条、・・46条の規定の変更はできないものとする。・・ |

- 定時社員総会で、出資口数を増加して、Aの娘・Aの娘の夫・Aの孫であるB1からB4(Bら)が1口当たり5万円の出資金額を払い込みました。この際、Aは出資せず、Aの出資口数は増えていません。

| 増資口数 | 出資口数 | 出資割合 | |

| A | 0 | 98 | 89%→49% |

| B1 | 23 | 35 | 11%→17.5% |

| B2 | 23 | 23 | 0%→11.5% |

| B3 | 22 | 22 | 0%→11% |

| B4 | 22 | 22 | 0%→11% |

| 合計 | 90 | 200 |

- 上記出資時における医療法人の財産全体の評価は7億円余りで、基本財産は24億円余り、運用財産は17億円余りの債務超過でした。

| 基本財産: 24億円 | 全体: 7億円 |

| 運用財産:△17億円 |

- 持分の定めのある社団医療法人の出資については、「財産基本通達」の194-2(平成11年課評2-2,課資2-202による改正前のもの)により、その評価を取引相場のない株式の評価方法に準じて行うものとされ、従業員数が100人以上の社団医療法人に係る出資の評価については、類似業種比準方式を採るものとされていました。

- 課税庁は、上記評価方法にしたがい、医療法人の財産全体の評価を前提として類似業種比準方式により評価し1口当たり379万円余りと算出して、払込金額5万円との差額を、「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合に当たる」(相続税法9条)として、Bら4人に贈与税の課税処分をしました(みなし贈与)。本税・加算税合わせて1億9544万2500円の課税となり、Bらは異議申立てと審査請求をしましたが、いずれも棄却されました。

| 増資: 1口5万円(定款の定め) 課税庁は1口当たり379万円余りと算出 |

(2)判決

- 新定款においては、払戻し等に係る定めの変更を禁止する旨の条項があるが、社団法人の性格に鑑みると、法令において定款の再度変更を禁止する定めがない中では、このような条項があるからといって、法的に変更が不可能になるものではないから結論を左右するものではない。また、基本財産と運用財産の範囲に係る定めは変更禁止の対象とはされていないから、運用財産の範囲が固定的であるともいえない。

- そうすると、本件において、本件出資時における定款の定めに基づく出資の権利内容がその後変動しないと客観的に認めるだけの事情はないといわざるを得ず、他に財産評価基本通達194-2の定める方法で新定款の下における法人の出資を適切に評価することができない特別の事情があることも伺われない。

(3)考察

- 本件医療法人は、定款変更により、持分払戻請求権や残余財産分配請求権に制限を加えましたが、出資価額の評価は、通常の持分の定めのある社団医療法人と同様の方法で行うものとされました。

Q5 出資額限度法人とは何ですか

A5

Q3で定款により持分払戻請求権に制限を加えた事例の裁判例をご紹介しました。ところで、持分あり医療法人で定款変更により持分払戻請求権に制限を加える代表例としてはいわゆる「出資額限度法人」があります。

出資額限度法人とは、「出資持分の定めのある社団医療法人であって、その定款において、社員の退社時における出資持分払戻請求権や解散時における残余財産分配請求権の法人の財産に及ぶ範囲について、払込出資額を限度とすることを明らかにするもの」をいいます(平成16年8月13日医政発第0813001号各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「いわゆる『出資額限度法人』について」)。

Q6 出資額限度法人の課税上の問題点を教えてください

A6

相続税・贈与税の計算をする際の出資額限度法人の出資の価額は、通常の持分の定めあり医療法人と同様、財産評価基本通達194-2により評価されます(平成16年6月8日医政発第0608002号「持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について(照会)」)。

そのため、出資額限度法人には課税上の問題点があります。次の表は、青木惠一『全訂八版 完全理解 医療法人の設立・運営・承継と税務対策』(税務研究会出版局)266頁・271頁からの引用です。詳しく知りたい方は、上記リンクの国税庁への照会か、上記書籍をご覧ください。

| 退社した社員(個人) | 課税関係は生じない。 |

| 出資額限度法人 | 課税関係は生じない。 |

| 残存出資者(社員である個人) | 一定の要件を満たさない場合にはみなし贈与課税(相続税法9条)が生じる。 |

| 社員たる相続人等 | 持分を財産評価基本通達194-2で評価し相続税の課税がされる。 |

| 出資額限度法人 | 課税関係は生じない。 |

| 他の出資者(社員である個人) | 課税関係は生じない。 |

| 相続人等 | 持分払戻請求権を出資額で評価し相続税の課税がされる。 |

| 出資額限度法人 | 課税関係は生じない。 |

| 残存出資者(社員である個人) | 原則、みなし贈与課税の問題が生じる。 |

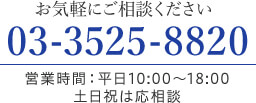

吉田総合法律事務所へご相談ください

持分の定めがある社団医療法人には、持分払戻請求権の行使や相続税・贈与税に関する課税リスクなど、特有の法的・税務上の課題が存在します。

これらのリスクに適切に対応しない場合、経営や事業承継に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

当事務所では、顧問先の約1割が医療法人・医療関連企業となっております。そのため、医療法人・医療関連企業に特有の考え方を理解しており、交渉経験も豊富です。こうした経験を活かし、各医療機関の事情に即した最適なサポートを提供しています。

また、当事務所の弁護士は、事業承継(親族内承継・親族外承継)やM&Aにも豊富な実績を有しております。

医療機関における事業承継やM&Aでお困りの際は、ぜひ吉田総合法律事務所にご相談ください。