| 【目次】 1 はじめに 2 労働者とフリーランスとの区別について 3 偽装フリーランスとなってしまった場合のリスク 4 偽装フリーランス問題への対策とは? 5 偽装フリーランス問題でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください! |

1 はじめに

「偽装フリーランス」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

偽装フリーランスは、業務委託契約を締結してフリーランスとして働いているけれども、業務実態は労働者と同じであることを指しています。フリーランスについては、2024年11月1日にフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されたことから注目されていますが、このフリーランス法の施行とともに、偽装フリーランスの問題も注目され始めています。

特に中小企業・中堅企業では、人手不足から定年退職者を再雇用することが増えてきていますが、その際に再雇用するのではなく、業務委託契約を締結してフリーランスとして働かせることがあります。

雇用契約ではなく業務委託契約のフリーランスとすることで、社会保険料の負担がなく手取金額が増えることから働く側にもメリットがあるように見えるため、働く側も容易に業務委託契約を受け入れてしまうことがあります。

しかし、トラブルが発生して偽装フリーランスとなってしまった場合には、企業に重大な負担が発生することになります。

そのため、業務委託契約を締結してフリーランスとして働かせるという選択をする場合には、偽装フリーランスとならないように注意しなければなりません。

そこで、本記事では、非上場の中小企業・中堅企業が、フリーランスと業務委託契約を締結して働かせる場合の注意点を解説します。

なお、中小企業・中堅企業が注意すべきフリーランス法への対応方法については、こちらの記事 をご覧ください。

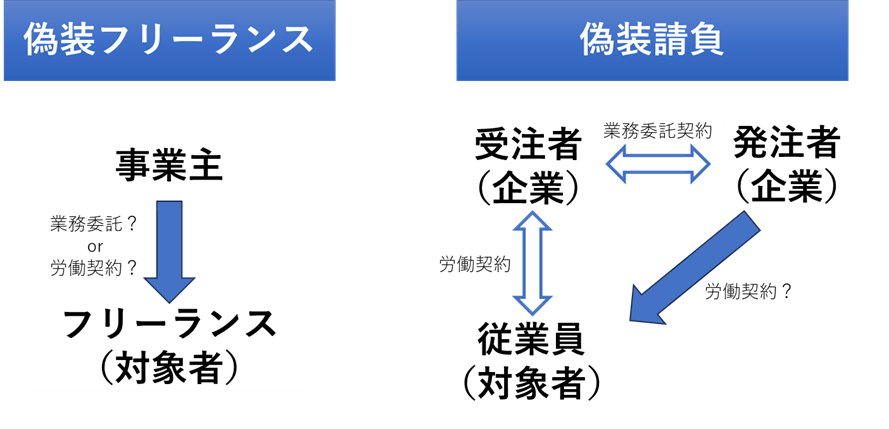

また、「偽装フリーランス」と似た概念として、「偽装請負」という問題があります。

偽装フリーランスと偽装請負は、対象者との間に労働契約(雇用契約)が認められるかという点で共通しています。

しかし、偽装フリーランスは、対象者(=フリーランス)と直接業務委託している事業主との関係で問題となるのに対し、偽装請負は、対象者が労働契約(雇用契約)を締結している企業(受注者)に業務委託している企業(発注者)との関係で問題となるという点で異なります。そして、偽装請負の場合には、その実態は労働者派遣ということになります。

2 労働者とフリーランスとの区別について

⑴ 労働者とフリーランスは何が違うのか?

では、労働者とフリーランスは何が異なるのでしょうか。

形式的には、締結する契約が異なります。労働者は、事業者との間で労働契約(雇用契約)を締結しますが、フリーランスは事業者との間で業務委託契約を締結します。

また、労働者とフリーランスでは、適用される法律も異なります。労働契約を締結する労働者と事業者については、労働基準法や労働契約法等の労働関係法令が適用されるのに対し、業務委託契約を締結するフリーランスと事業者については、基本的にフリーランス法が適用されることになります。

労働者とフリーランスの実質的な差異としては、労働者は事業者の指揮命令下で働き、事業者と従属関係があるのに対して、フリーランスは事業者と対等な立場で独立して業務を行うことになります。

原則として、事業者と労働契約を締結している場合には労働者、業務委託契約を締結している場合にはフリーランスとなります。しかし、業務委託契約を締結しているけれども、実態は事業者と従属関係のある形で働いているような場合に、偽装フリーランスとなってしまう可能性があります。

⑵ 偽装フリーランス該当性(労働者性)の判断基準

どのような場合に偽装フリーランスとなってしまうのでしょうか。

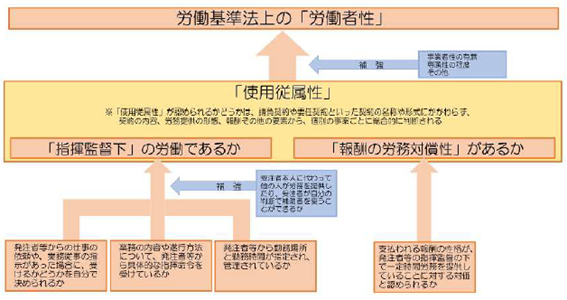

この問題は、労働基準法第9条の「労働者」に該当するかという問題として考えられており、労働基準法第9条では、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定めております(なお、「労働者」については、この労働基準法の他に、労働組合法上の「労働者」という概念がありますが、本記事では労働基準法上の「労働者」を前提とします。)。

そして、この労働基準法上の「労働者」の該当性については、これまでの裁判例等を踏まえて、行政のガイドライン(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」 内閣官房など)で判断基準が示されています。

このガイドラインでは、「使用従属性」があれば「労働者」に該当するとしたうえで、「使用従属性」を①「指揮監督下」の労働であるか、②「報酬の労務対償性」があるかという2つの要素に分けています。

そして、①「指揮監督下」の労働であるかという点は、

- a.仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無

- b.業務遂行上の指揮監督の有無

- c.拘束性の有無

という3つの点から判断するとしています。

a.仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無は、事業者から具体的な仕事の依頼や業務に従事するよう指示があった場合等に、それを受けるか受けないかを自分で決めることができるかという内容です。

b.業務遂行上の指揮監督の有無は、業務の内容や遂行方法について、事業者から具体的な指揮命令を受けているかどうかという内容です。

c.拘束性の有無は、事業者から勤務場所や勤務時間が指定され、管理されているかという内容です。もっとも、業務の性質上場所や時間が特定されている場合や、施設管理や安全確保の観点から場所や時間を特定する必要がある場合には、拘束性があっても①「指揮監督下」の労働であるとは認められないこともあります。

②「報酬の労務対償性」があるかという点は、支払われる報酬の性格が事業者の指揮監督の下で一定時間労務を提供していることに対する対価と認められるかという内容です。

例えば、報酬が作業時間をベースに決定されており、業務の出来高による報酬額の変動が少ない場合には、報酬の労務対償性が認められる要素となります。

企業がフリーランスとして働かせる場合には、ガイドラインが定めている事項を確認し、労働基準法上の「労働者」に該当してしまわないように注意する必要があります。もっとも、いずれも抽象的な概念であり、明確に判断できるものではないため、弁護士に相談して慎重に判断することが求められます。

3 偽装フリーランスとなってしまった場合のリスク

上記2の判断基準により、労働基準法上の「労働者」であると判断され、偽装フリーランスとなってしまった場合、企業にはどのようなリスクが発生するでしょうか。

まず、企業には労働基準法等の労働関係法令が適用されることになります。その結果、残業代が発生している事案であれば未払残業代を請求されてしまいます。この残業代においては、業務委託契約で定めた業務委託料の金額が残業代の基準となる基本給(「通常の労働時間又は労働日の賃金」労働基準法第37条1項)となってしまいます。そして、最大3年間分の残業代が請求できますので(労働基準法第115条、第143条3項)、かなり高額の未払残業代の請求を受けてしまう可能性があります。

また、フリーランスではなく労働者となると、社会保険料も発生することになります。そのため、企業は社会保険料の事業主負担分を追納しなければなりません。これも非常に高額となる可能性が高いと考えられます。

したがって、偽装フリーランスとなってしまった場合には、企業は非常に重い金銭的な負担を負わなければならないことになってしまいます。

すなわち、フリーランスを雇って従業員と同じように働かせることは、このようなリスクが発生することを意味します。そのため、フリーランスを働かせる際には、このようなリスクを回避できるような対策が大切となります。

4 偽装フリーランス問題への対策とは?

偽装フリーランス問題への対策は、業務委託契約書の内容を訂正にするだけでは不十分です。

上記2のとおり、フリーランスと労働者の判断基準は実質的な事項が考慮要素となっているため、実際の業務遂行の状況について対策を採らなければならないということになります。

実際の業務遂行の状況は、個々の業務委託によって変わりますので、具体的な対策も個々の業務委託に応じて検討する必要があります。その際には、弁護士に相談しながら、個別具体的な検討を行うことが重要です。

また、偽装フリーランスの問題が表面化するのは、フリーランスとの関係が悪化した場合となります。そのため、フリーランスと良好な関係を築くことも重要です。その際には、フリーランス法をしっかりと遵守しているかという点も大切になります。

5 偽装フリーランス問題でお困りの方は吉田総合法律事務所へご相談ください!

働き方が多様化したことにより、フリーランスという働き方も一般的になってきています。そのため、働く側もフリーランスとなることに抵抗感が薄くなり、企業がフリーランスとして働かせることも増えてきています。

しかし、フリーランスについては、フリーランス法が施行され、また、偽装フリーランスという新しい問題も発生してきています。フリーランスに関する法律関係は、まだまだ流動的であり、フリーランスを企業が活用する際には注意が必要です。特に偽装フリーランス問題は、高額の金銭的な負担が発生するリスクが潜んでいますので、特に注意しなければなりません。そのようなリスクに対して対策を行うためには、弁護士への相談が重要です。

吉田総合法律事務所の弁護士は、フリーランス法をはじめとしたフリーランスとの取引に関する問題を扱っています。

フリーランスに関してお困りの企業は、吉田総合法律事務所へご相談ください。

フリーランス新法(フリーランス保護法)の関連記事

▶フリーランス新法(フリーランス保護法)とは?

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

▶フリーランス新法(フリーランス保護法)とは? 取引の適正化について

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

▶フリーランス新法(フリーランス保護法)とは? 就業環境の整備について

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

▶中小企業が注意すべきフリーランス法への対応方法を弁護士が解説

詳細につきましては、こちらをご覧ください。